Со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Бион-М» № 2 – российским биоспутником, предназначенным для проведения исследований в области космической биологии, физиологии и биотехнологии. К реализации научного проекта привлечены ученые Казанского федерального университета.

Аппарат был выведен на высокоширотную орбиту высотой 370–380 километров с большим наклонением. В ходе экспериментов, которые будут проведены на борту, будет проверена биологическая безопасность этой орбиты, где уровень радиации и геомагнитные условия значительно отличаются от традиционных орбит с наклонением 50–60 градусов. Продолжительность полета составляет 30 суток.

На спутнике находятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил. «Бион-М» № 2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборные и агрегатные отсеки, платформы средств отделения и солнечные батареи. Помимо мышей и мух-дрозофил, в аппарате размещены лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.

Головной организацией проекта является Институт медико-биологических проблем РАН. Участниками стали и исследователи КФУ – сотрудники кафедры физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии, а также кафедры компьютерной математики и информатики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского.

«Созданное устройство не только ускоряет исследовательский процесс, но и наглядно демонстрирует, как молодежь (в проекте задействованы молодые ученые – прим. ред.) может эффективно сочетать цифровой дизайн и современные технологии производства. Благодаря их работе предстоящие эксперименты в КФУ получат надежный инструмент, способствующий прорывам в космической биологии и приближающий реализацию планов освоения длительных космических полетов», – подчеркнул заведующий кафедрой компьютерной математики и информатики Оскар Саченков.

Коллектив под руководством декана Высшей школы биологии ИФМиБ Татьяны Балтиной и Оскара Саченкова уже длительное время исследует влияние физической активности и гравитационной нагрузки на биомеханику мышц и костей. В рамках проекта «Бион-М» № 2 в лаборатории Казанского университета будут исследованы кости задних конечностей животных.

«После завершения космической миссии и возвращения животных на Землю планируется проведение комплексного анализа состояния их костной ткани. Основным направлением станет оценка ее микроархитектуры и механических свойств костей задних конечностей с использованием метода трехточечного испытания на изгиб. Оценка микроархитектуры проводится с помощью микротомографа в тесном сотрудничестве с Институтом геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Особое внимание будет уделено сравнению параметров костей животных, находившихся в условиях невесомости, с костями контрольной группы, оставшейся на Земле. Это позволит выявить изменения в структуре и механических свойствах костной ткани, связанные с отсутствием механической нагрузки и гравитации в космосе», – рассказала научный сотрудник лаборатории механики оболочек ИМиМ Алина Ахметзянова.

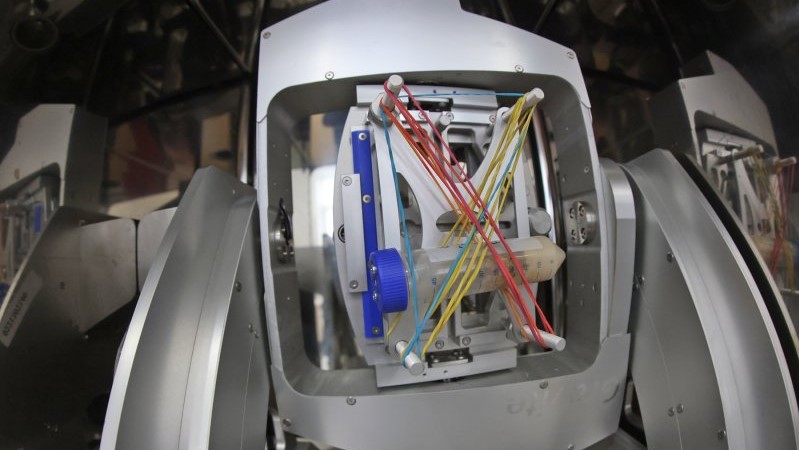

Несмотря на то что испытания на трехточечный изгиб широко распространены, при работе с костями мышей возникают трудности из-за того, что образцы маленькие и нестандартизированные. Поэтому возникла необходимость создать собственную оснастку для проведения испытаний и разработать методику.

«Для изготовления оснастки был привлечен актив студентов СНК "Малое студенческое конструкторское бюро" Института математики и механики. По проектным чертежам обучающиеся самостоятельно разработали 3D-модель и изготовили оснастку с использованием аддитивных технологий на FDM-принтере. Затем оборудование было верифицировано на испытательном сжимающем устройстве», – рассказал научный сотрудник лаборатории Кирилл Акифьев.

Татьяна Балтина подытожила:

«Полученные результаты будут иметь высокую значимость не только для космической биомедицины и разработки мер профилактики остеопороза у космонавтов, но и для фундаментальной науки о костной ткани, а также для клинической медицины, где проблема снижения костной массы и прочности костей является актуальной, например, при остеопорозе, длительной иммобилизации и травмах спинного мозга».

При частичной или полной перепечатке материала, а также цитировании необходимо ссылаться на пресс-службу КФУ.

200

200