Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета по результатам проведенных исследований построили цифровую модель «младшего брата Байкала» – озера Тургояк, которое находится на Южном Урале.

Новые научные данные представлены в статье, опубликованной в журнале «Георесурсы».

«Озеро Тургояк является уникальным природным объектом и одним из крупных резервуаров питьевой воды на Южном Урале. Его по праву называют "младшим братом Байкала" за чистоту и прозрачность воды. Озеро имеет статус памятника природы областного значения с 1961 года», – сообщила старший научный сотрудник НИЛ палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма ИГиНГТ Лина Косарева.

Возраст водного объекта составляет не менее 25 тысяч лет, его донные отложения формировались на протяжении позднего плейстоцена и голоцена.

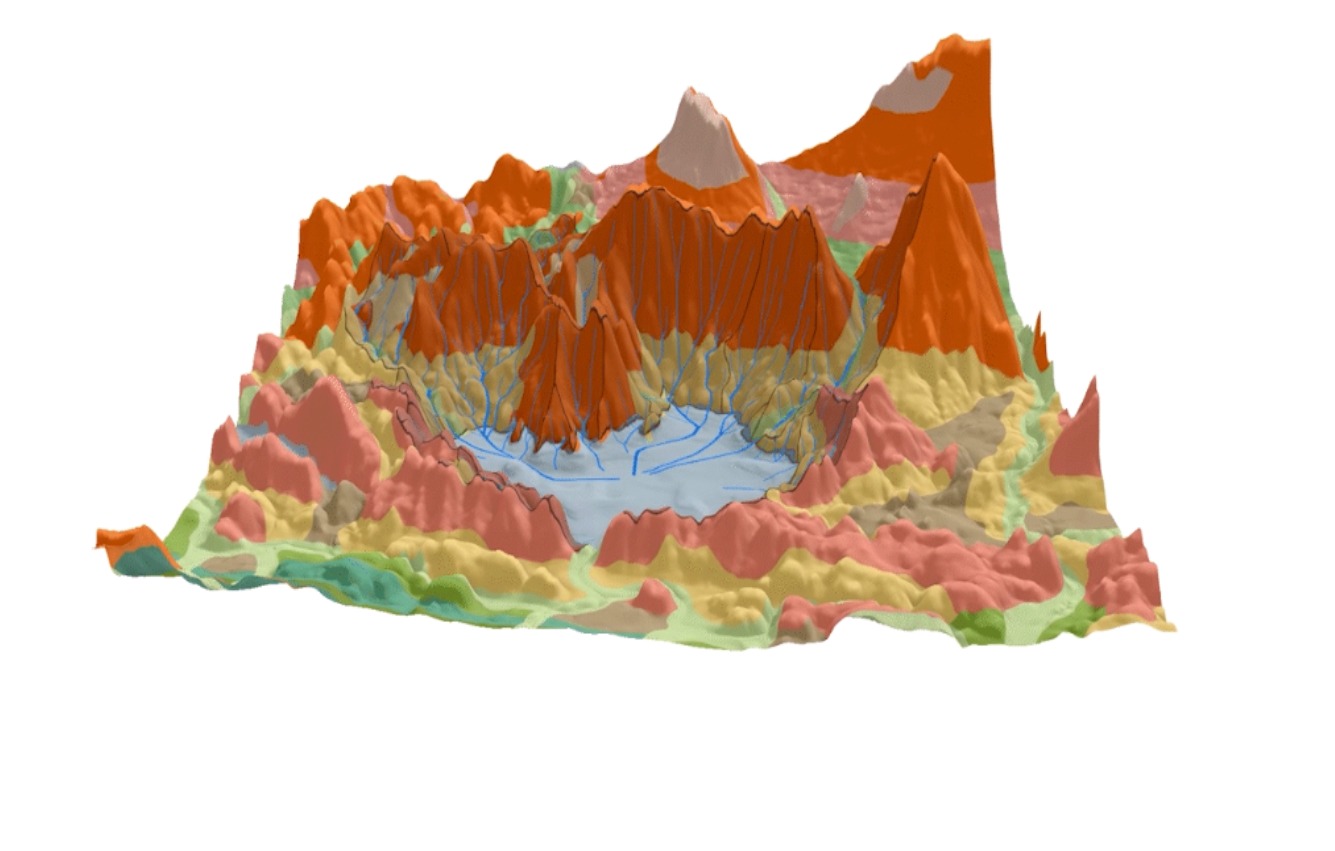

«Мы построили цифровую модель рельефа озерной системы Тургояк и его обрамления. Она демонстрирует геологические, топографические и гидрологические характеристики озера. Цифровое моделирование реализовано в среде ГИС на основе доступных картографических материалов по геологическому строению, топографии местности и батиметрических исследований озера. В ходе экспедиции на озеро нами были отобраны керновые колонки длиной до 5 метров, образцы осадков изучены литолого-минералогическими, петрофизическими, геохимическими, микроскопическими методами. С помощью ускорительной масс-спектрометрии AMS 14C было проведено радиоуглеродное датирование взятых проб», – рассказала старший научный сотрудник.

Осадочным материалом обеспечивают водоем территории водосбора.

«Результаты моделирования показали, что общая площадь водосбора озера Тургояк составляет 52,5 квадратных километра и состоит из 43 водосборных областей, из которых 4 являются крупными: водосборы рек Липовка, Моховая, Бобровка, Кулешовка и Пугачевка. Четыре водосбора составляют 81 процент от всей области водосбора озера Тургояк. Они обрамляют озеро с северо-запада, запада и юго-запада», – поделилась Л. Косарева.

Было установлено, что главным поставщиком осадочного материала являются четвертичные отложения.

«Площадь выходов дочетвертичных горных пород на дневную поверхность очень мала по сравнению с осадочными покровами четвертичных отложений. Наложение модели водосбора на геологические карты дочетвертичных образований и четвертичных отложений позволило сделать предположение о вещественном составе материала, сносимого в озеро», – проинформировала палеолимнолог.

Авторы статьи считают, что в водоеме преобладает аллохтонный (принесенный с территорий водосбора) осадочный материал, образующийся в результате процессов физического, химического и биологического выветривания отложений фаций континентальной группы (элювий, делювий, пролювий, аллювий) и закономерно сложенный зрелыми минеральными компонентами (кварц, полевые шпаты, тальк, роговая обманка, циркон и т.п).

Созданная цифровая модель имеет важное значение для развития представлений о строении и генезисе озерных и других сопряженных фаций на Южном Урале, уверена Л. Косарева. Кроме того, она систематизирует информацию и позволяет использовать ее для различных целей.

«Подобные модели очень нужны тем, кто занимается экологическими исследованиями и оценкой рекреационной нагрузки. С помощью них можно, к примеру, отслеживать пути миграции загрязняющих веществ, поступающих в озеро», – сказала она.

Цифровую модель озерной системы Тургояк возможно дополнить на основе проведения многолетнего мониторинга акватории озера.

«Дальнейшее совершенствование модели возможно на основе использования геологических карт более крупного масштаба и данных по детальной батиметрии озера, – проинформировала Л. Косарева. – Также есть определенные перспективы в оценке объема поставляемого в озеро осадочного материала, для этого необходимы данные по средним годовым расходам воды и средним объемам речных наносов».

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной КФУ в рамках госзадания в сфере научной деятельности.

При частичной или полной перепечатке материала, а также цитировании необходимо ссылаться на пресс-службу КФУ.

238

238