Специалисты Казанского федерального университета предложили новую технологию, которая позволит более точно контролировать концентрации противоопухолевых препаратов в организме, тем самым улучшая результаты терапии онкобольных.

Современная медицина активно ищет эффективные методы лечения онкологических заболеваний. Однако комбинирование различных противоопухолевых средств может вызвать нежелательные побочные эффекты и снизить эффективность лечения.

«Разработанный ДНК-сенсор позволит точно контролировать дозировку введенного пациенту антрациклинового препарата. Предложенный подход обеспечит решение таких нежелательных осложнений химиотерапии, как диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея и т.д.), кардио- и нефротоксичность, также позволит снизить резистентность опухолей. Еще одной из проблем химиотерапии является психологическое искажение – пациенты могут отказываться от инвазивного вмешательства. Предложенный ДНК-сенсор является прототипом устройства неинвазивного контроля, это поможет пациентам легче переносить процедуру анализа», – рассказала ведущий инженер кафедры аналитической химии Химического института имени А.М. Бутлерова Анастасия Маланина.

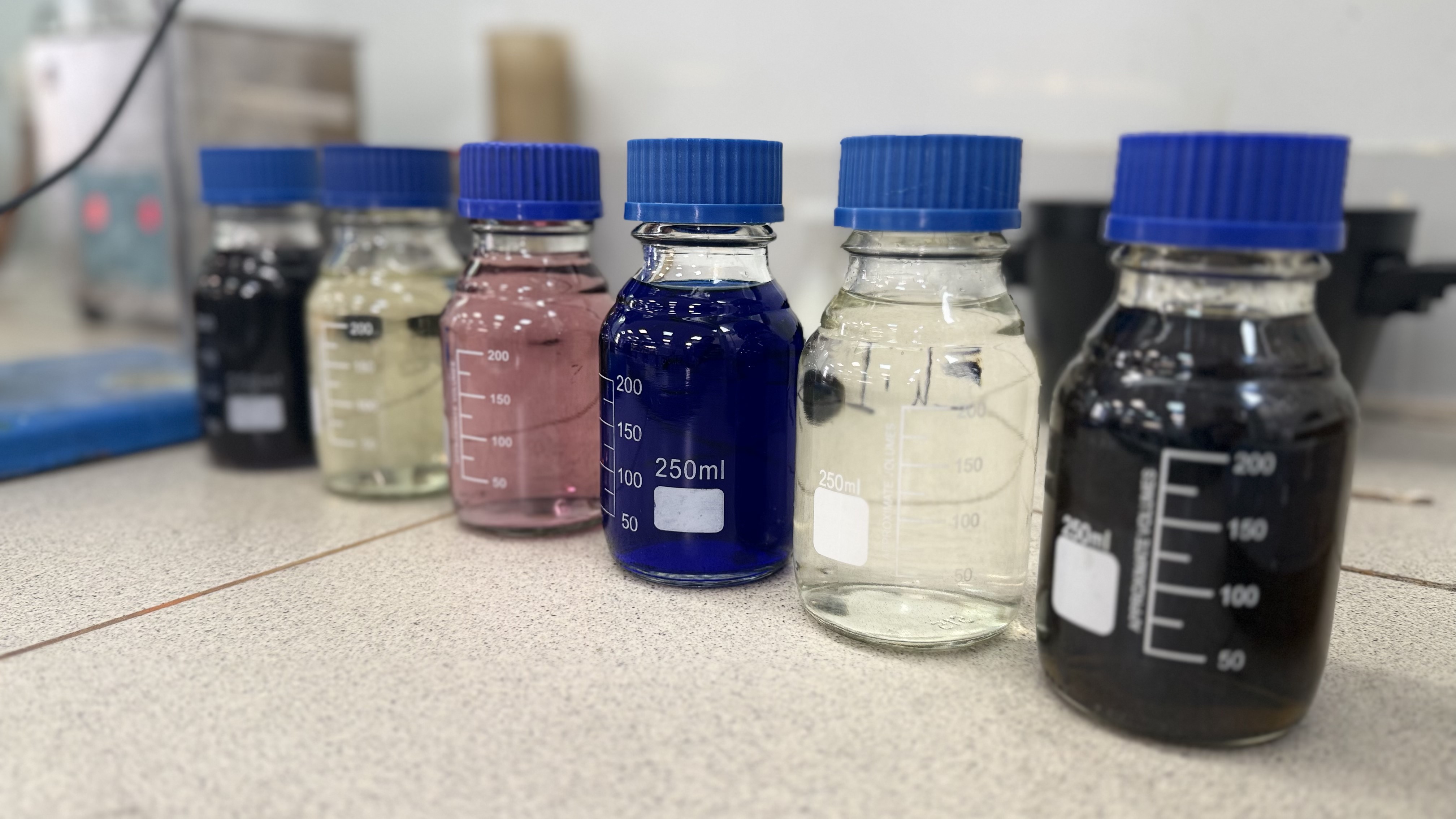

Исследования, проведенные сотрудниками Химического института, позволят использовать электрохимические сенсоры для высокоэффективного контроля дозировок лекарственных препаратов в рамках применяемой на практике противоопухолевой терапии. Разработанный высокочувствительный сенсор на основе производных фенотиазинов обладает способностью к определению противоракового антибиотика доксорубицина даже в присутствии других химиотерапевтических препаратов, таких как дакарбазин. Это открытие представляет собой значительный шаг вперед в комплексном лечении рака, позволяя врачам корректировать дозировку препарата и уменьшать риск побочных эффектов. При разработке сенсора применялиcь различные подходы к модификации преобразователя сигнала, включая послойную электрополимеризацию и адсорбцию нативной ДНК. Использование инновационных подходов обеспечивает высокую точность и чувствительность сенсора, что позволяет проводить определение антрациклинового препарата уже на уровне 0.6 фемтомолей.

«Разработанный электрохимический сенсор содержит в своем составе послойно собранный композит из двух электрополимеризованных разноименно заряженных производных фенотиазинов, который за счет электростатических взаимодействий удерживает на своей поверхности ДНК. В свою очередь противораковые антрациклиновые препараты способны взаимодействовать с ДНК по принципу интеркалирования, – они встраиваются между цепочками дезоксирибонуклеиновой кислоты, повреждая ее структуру, что приводит к изменению сигнала электрохимического сенсора. Именно это изменение аналитического сигнала при контакте сенсора с лекарством и позволяет проводить определение противоопухолевых препаратов», – объяснила инженер.

Что касается применения сенсоров для мониторинга малых концентраций лекарств, А. Маланина отмечает, что такие технологии смогут обеспечивать своевременную оценку эффективности терапии в реальном времени и снизят необходимость в инвазивных методах мониторинга, уменьшая психологическую нагрузку на пациентов.

«Производные фенотиазинов положительно зарекомендовали себя в качестве модификаторов в составе электрохимических сенсоров, поскольку они обладают собственной редокс-активностью в относительно узком диапазоне потенциалов и легкостью модификации фенотиазинового ядра функциональными группами, позволяющими варьировать их свойства. Кроме того, неоспоримым преимуществом данного типа соединений является их совместимость с большинством компонентов, используемых в составе электрохимических сенсоров», – прокомментировала специалист.

Благодаря своим малым размерам и низкой стоимости новое устройство может быть легко интегрировано в клиническую практику, что станет важным шагом на пути к персонализированному и безопасному лечению онкологических заболеваний.

«Разработка подходов к созданию электрохимических ДНК-сенсоров позволит расширить возможности имеющихся методов контроля эффективности лечения цитостатическими препаратами в рамках комплексной терапии рака. Они обеспечат высокочувствительное определение противоопухолевых препаратов, что даст возможность мониторинга остаточных количеств лекарств в биологических жидкостях пациента. Данные устройства могут стать новым словом в медицинской диагностике и фармакологической промышленности. Для внедрения ДНК-сенсоров в клиническую практику необходимо провести ряд дополнительных исследований, связанных с соблюдением условий патентоспособности устройств и их пригодности к применению в условиях in vivo для живых организмов», – заключила Анастасия Маланина.

Работы, финансируемые в рамках проекта госсредств, уже опубликованы в журнале Analyst, что подчеркивает научную значимость исследования. Таким образом, разработка химиков КФУ открывает новые аналитические возможности в терапии онкологии.

403

403