Мы прославляем имена ученых и студентов Казанского федерального университета, говорим об их достижениях, крупных научных открытиях и фундаментальных исследованиях. Все это было бы невозможно без высококлассного оборудования, большая часть которого произведена в России. Об уникальных научных установках в КФУ рассказываем накануне Дня российской науки.

Научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», головным вузом которого является Казанский университет, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ был оснащен уникальной научной установкой для физико-химического моделирования внутрипластового горения и парогравитационного дренажа. На ней научные сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий проводят работы по оптимизации и модернизации термических технологий методов увеличения нефтеотдачи.

«На этой установке мы можем полностью смоделировать пластовые условия и оценить эффективность применяемых технологий – это внутрипластовое горение, когда путем закачки воздуха в модель пласта мы инициируем горение, и тепловой фронт проходит через всю модель и вытесняет нефть, – прокомментировал Центру медиакоммуникаций КФУ доцент кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов ИГиНГТ Ильгиз Минханов. – Установка оснащена полным комплексом оборудования для проведения исследований, моделирующих закачку пара в пласт, также мы имеем возможность проводить исследования, нагревая воду до 400 градусов, и вытеснять нефть из модели пласта с фиксацией всех основных показателей. Возможно проведение исследований комбинированных технологий – не только закачка воздуха или пара, но и добавление различных агентов – катализаторов, растворителей, газов агентов».

Уникальность этого оборудования, по мнению Минханова, заключается в возможности проведения работ не только на насыпных моделях, но и на стандартных выбуренных образцах пласта. Кернодержатели, в которых создаются модели пласта, рентген-прозрачны. Благодаря этому можно оценить, как изменится поровое пространство после того или иного воздействия на модель, добавил доцент.

Ученый подчеркнул, что в России таких уникальных установок всего две, и одна из них в НЦМУ с 2017 года. Оборудование собрано полностью из отечественных комплектующих. За этот период КФУ плодотворно сотрудничал с многими компаниями, в том числе с ПАО «Татнефть», АО «Зарубежнефть» и ПАО «Газпром нефть». Исследования ученых Казанского университета высоко оценены на международной арене. Так, были реализованы проекты по разработке трудноизвлекаемых запасов на месторождениях Омана, Узбекистана, Бока де Харуко на Кубе и других стран.

В рамках государственного задания ученые Института экологии, биотехнологии и природопользования реализуют проект по оценке эмиссии и улавливания живыми системами парниковых газов, в частности диоксида углерода. Помимо мониторинга таких процессов, важным аспектом проекта является разработка технологий, позволяющих снизить его содержание в атмосфере.

Для разработки научных основ таких технологий используется ферментер, который предназначен для выращивания микроводорослей. Страна-производитель – Китай.

«Это ферментер, который поддерживает перемешивание и подогрев с определенной скоростью и освещается. В рамках создания технологии "Водорослевая ферма" мы предполагаем выращивать зеленые или сине-зеленые водоросли на отходящих газах теплоэлектростанции, для того чтобы водоросли улавливали CO2 из этих газообразных выбросов. Водоросли используют диоксид углерода в качестве источника питания и наращивают свою биомассу. В итоге отходящие газы будут содержать меньшее количество CO2, значит, выброс парниковых газов будет меньше. Сейчас мы отрабатываем технологию получения из водорослей, которые будут на этом ферментере наращиваться, – липидов, ферментов, витаминов, стимуляторов роста растений и так далее. Все эти вещества будут применяться либо в животноводстве, либо в растениеводстве. Также возможно использование в косметологии. Для того чтобы проверить, при какой температуре водоросли растут лучше и определить, какая питательная среда самая дешевая (для масштабных производств), надо провести испытания, в чем нам и помогает этот ферментер», – объяснила в интервью директор ИЭБиП Светлана Селивановская.

Улавливать и закреплять в почве диоксид углерода могут не только водоросли, но и сельскохозяйственные растения. Климатическая камера отечественного производства позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры не только в летний период. Оснащение помогает биотехнологам поддерживать и, главное, варьировать уровень освещенности, уровень влажности и уровень температуры в камере.

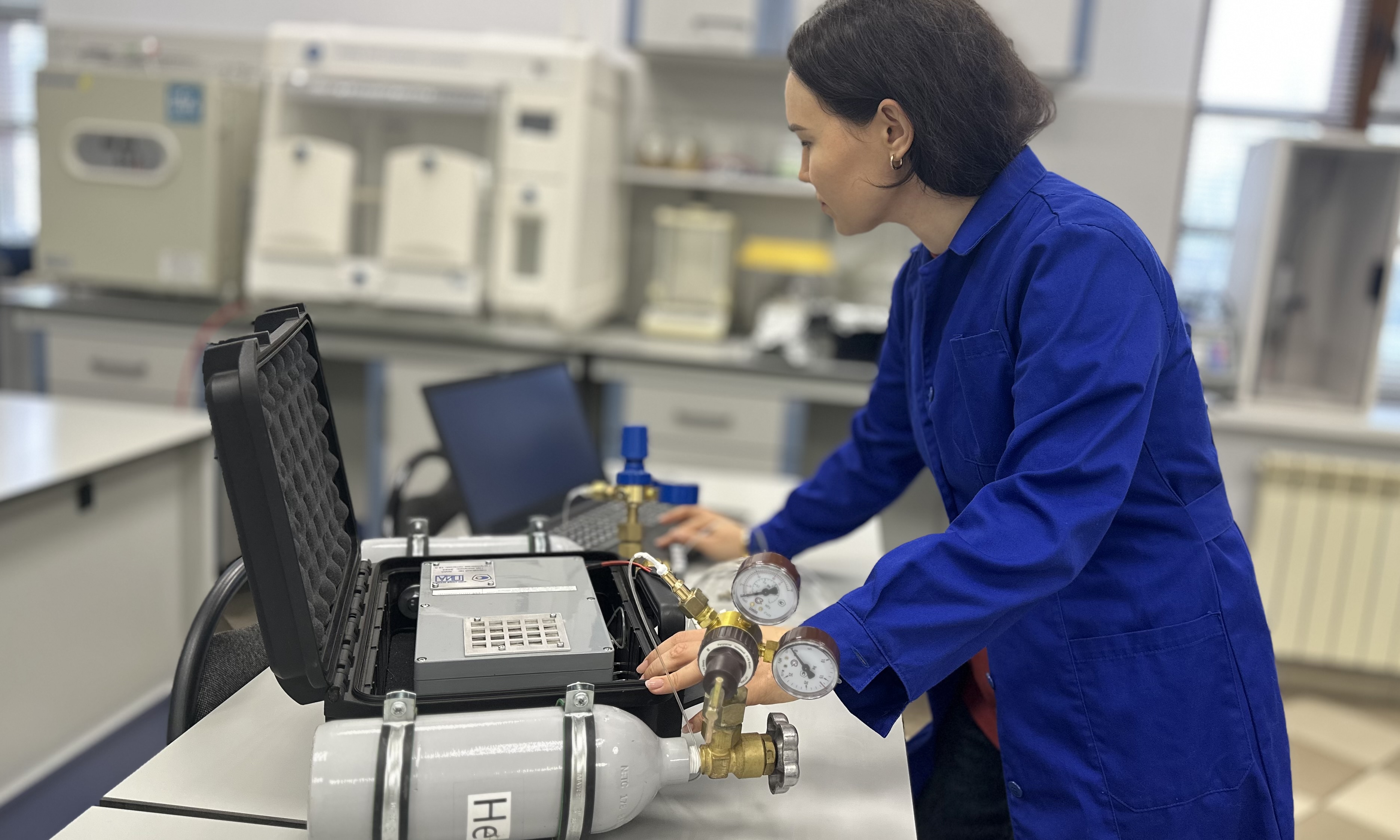

В распоряжении ИЭБиП также созданный в России мобильный комплекс газовых хроматографов для оценки парниковых газов. Директор института подчеркнула, что значения, полученные с помощью отечественного оборудования, ничуть не отличаются от полученных импортными аналогами.

«В летний период во время вегетационного сезона мы используем систему хроматографов для оценки эмиссии парниковых газов на полевых экспериментальных участках, которые расположены недалеко от Ульяновска. Оцениваем, как различные новые технологии обработки почвы, например прямой посев, включение почвопокровных культур, меняют потоки парниковых газов, то есть как будет меняться углеродный след от производства с переходом от традиционных технологий на более современные», – поделилась С. Селивановская.

Летом 2024 года в НИЛ «Методы проектирования и исследования новых материалов» Института физики КФУ, созданной в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», появился современный атомно-эмиссионный искровой спектрометр. С помощью данного прибора можно определить марку стали, латуни и любых других сплавов, сообщил профессор кафедры общей физики Института физики Юрий Захаров.

В Казани это оборудование, по словам Захарова, представлено только в КФУ и на одном из крупных предприятий города. Для российских вузов такой прибор – большая редкость. В данный момент ученые осваивают тонкости работы на нем. Спектрометр интересен для производств, специализирующихся на выпуске металлургической продукции и ее использовании.

«Это оптический спектральный прибор. Фрагмент металла, который нужно проанализировать, располагается рядом с электродом, встроенным в него, и между электродом и металлом зажигается электрическая искра. Ее свечение определяется элементами, которые входят в состав металла. Свечение разлагается в спектр и попадает на детекторы, каждый из которых настроен на спектральную линию определенного химического элемента – меди, свинца, железа, титана и так далее. Одновременно этот спектрометр может регистрировать 60 элементов. В зависимости от интенсивности свечения на той или иной спектральной линии спектрометр выдает информацию о концентрации элементов в образце металла вплоть до 0,01 процента. Образцом могут служить сплавы на основе железа, меди, магния и других металлов», – рассказывает профессор Института физики.

По мнению Ю. Захарова, представленное в НИЛ оборудование позволит достичь внушительных результатов в таких областях, как материаловедение, металлургия и машиностроение, а также в подготовке специалистов по профилю спектрального анализа веществ, чем в частности занимается Институт физики КФУ.

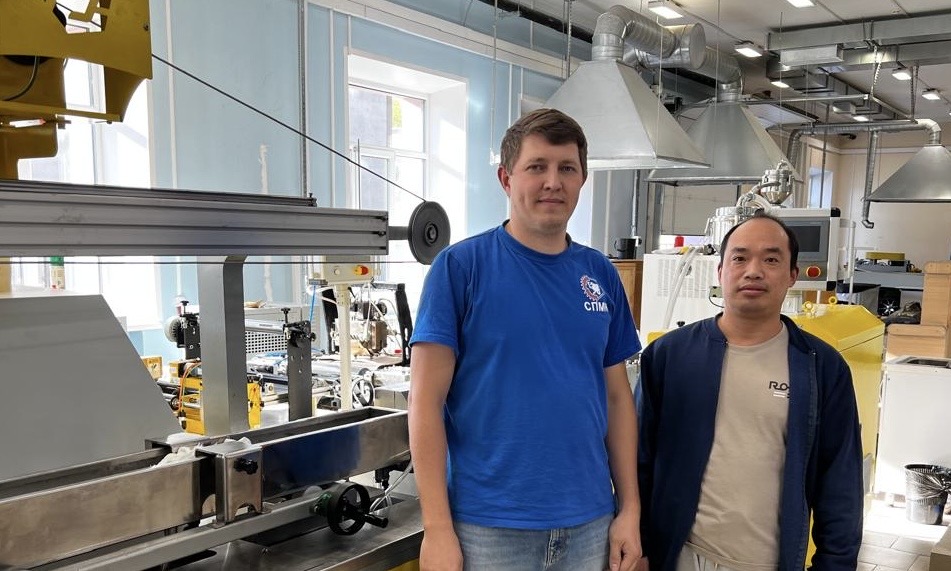

В сентябре в рамках реализации программы «Приоритет – 2030» в НИЛ «Синтетические полимерные материалы и композиты» Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ в эксплуатацию была введена полупромышленная линия по экструзии пленок и филамента. Оборудование предназначено для производства опытных партий образцов 3D-печати.

Как сообщил старший научный сотрудник лаборатории Динар Балькаев, установка уникальна тем, что на ней возможно перерабатывать все виды пластика, включая самые высокотемпературные. Максимальная температура переработки экструдера достигает 450 градусов по Цельсию, благодаря чему можно получить пленки шириной до 400 миллиметров. В качестве сырья для производства филамента и пленок используются гранулы, разработанные и полученные в НИЛ. Далее из гранул вытягивают пруток диаметром 1,75 миллиметров или пленку необходимой толщины.

«Нами совместно с Институтом нефтехимического синтеза РАН реализуется проект Российского научного фонда по разработке высокотемпературных мембран из полифениленсульфида для фильтрации и переработки масел. Проект был сформирован и реализуется как раз с использованием нашей уникальной экструзионной линии. Также мы производим опытные партии филамента и передаем их нашим индустриальным партнерам для апробации», – отметил Д. Балькаев.

Сотрудниками кафедры радиоэлектроники Института физики Казанского университета несколько лет назад был собран ГНСС-приемник – инструмент для мониторинга ионосферы. На разработку ссылались в авторитетном международном научном журнале Nature.

«Существуют глобальные навигационные спутниковые системы, две самые известные из них – это GPS и GLONASS. Для навигации по ним нужны ГНСС-приемники. Самый простой и распространенный – это наш смартфон. Однако, когда эти системы запустили, оказалось, что у них есть еще ряд возможностей, способных рассказать нам о планете гораздо больше, чем считалось ранее. В частности, кроме определения точных координат в задачах навигации, с их помощью можно исследовать атмосферу Земли. И для таких исследований нужны, конечно, не приемники, которые установлены в наших смартфонах, а более профессиональные решения», – рассказывает доцент кафедры радиоэлектроники Денис Когогин.

По его словам, профессиональных ГНСС-приемников в России не так много, и большая их часть сосредоточена в Европейской части России (из-за большей плотности населения). Они используются для решения задач в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли из космоса. Покупать такие устройства в большом количестве достаточно дорого, поэтому одной из идей проекта физиков стало создание недорогого, но при этом не менее эффективного аналога и обеспечения впоследствии более плотной мониторинговой сети. Так, из двух отладочных плат и приемника ученые КФУ собрали свое устройство и написали к нему ПО.

«Для наших задач этот приемник оказался достаточно полезным. Его характеристики нас устраивают, они сопоставимы с профессиональными решениями. В работе используем прибор для исследования полного электронного содержания ионосферы, – отметил доцент. – Устройство компактное и энергоэффективное, потребляет всего 10 Ватт. Если в районе нет доступа к электросети, то электропитание можно обеспечить от солнечной панели, прибор может функционировать автономно. Такая модель может быть актуальна для Сибири, Дальнего Востока и других регионов, где хозяйственной деятельности гораздо меньше».

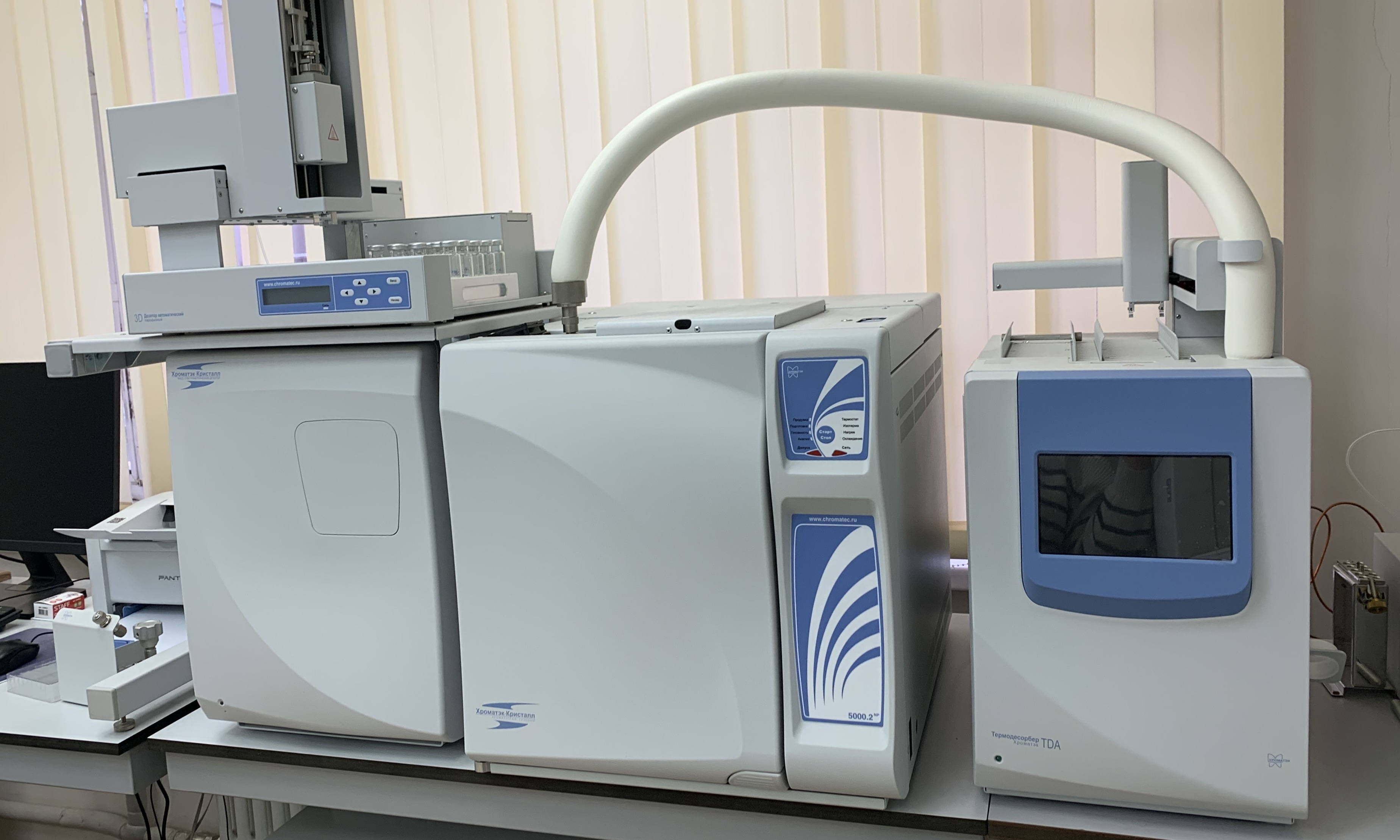

Для проведения исследований микробиоты человека в норме и при различных патологиях в рамках реализации программы стратегического академического лидерства в НИЛ «Мультиомиксные технологии живых систем» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ был приобретен газовый хроматограф с масс-спектрометром «Хроматэк-Кристалл» российского производства. Помимо традиционного устройства ввода жидкой пробы, прибор оснащен термодесорбером и парофазным дозатором, что позволяет изучать образцы, как в жидком, так и в газообразном состоянии.

«Это "рабочая лошадка" для определения концентрации летучих органических веществ, включая метаболиты человека и микробов, лекарственные препараты, ксенобиотики в составе сложных газообразных, жидких или твердых образцов. В рутинной практике прибор используется для определения загрязнений в экологическом мониторинге, для контроля качества в химической и нефтяной промышленности, а также в ряде экспертных лабораторий для выявления биологически активных веществ. Подобное оборудование можно встретить в научных учреждениях, проводящих исследования в области био- и агротехнологий», – описывает предназначение прибора руководитель НИЛ Татьяна Григорьева.

В институте прибор используется как научное оборудование преимущественно под проекты биомедицинского направления.

«Нашим институтом реализованы исследования состава кишечной микробиоты и их метаболитов у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, на фоне заболевания коронавирусной инфекцией и пациентов с расстройством аутистического спектра. Обнаружены изменения в профиле короткоцепочечных жирных кислот, на основе которых подбираются способы коррекции микробиоты, – говорит старший научный сотрудник НИЛ «Мультиомиксные технологии живых систем» Ольга Куприянова. – Кроме этого, учеными ИФМиБ проводятся уникальные исследования по метаболизму желчных кислот кишечными бактериями в связи с различными патологиями человека – это воспаления, ожирение, нейропсихологические проблемы. Изучаются специфические летучие метаболиты в выдыхаемом воздухе для неинвазивной диагностики заболеваний человека, прежде всего рака легких».

Разрабатываемые в Казанском федеральном методы определения микробных метаболитов в биообразцах человека на основе газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием вызывают огромный интерес в медицинских научных кругах по всей России.

Праздник «День российской науки» установлен указом Президента России в 1999 году. Он приурочен к дню основания Петром I Петербургской Академии наук 28 января (8 февраля) 1724 года.

884

884