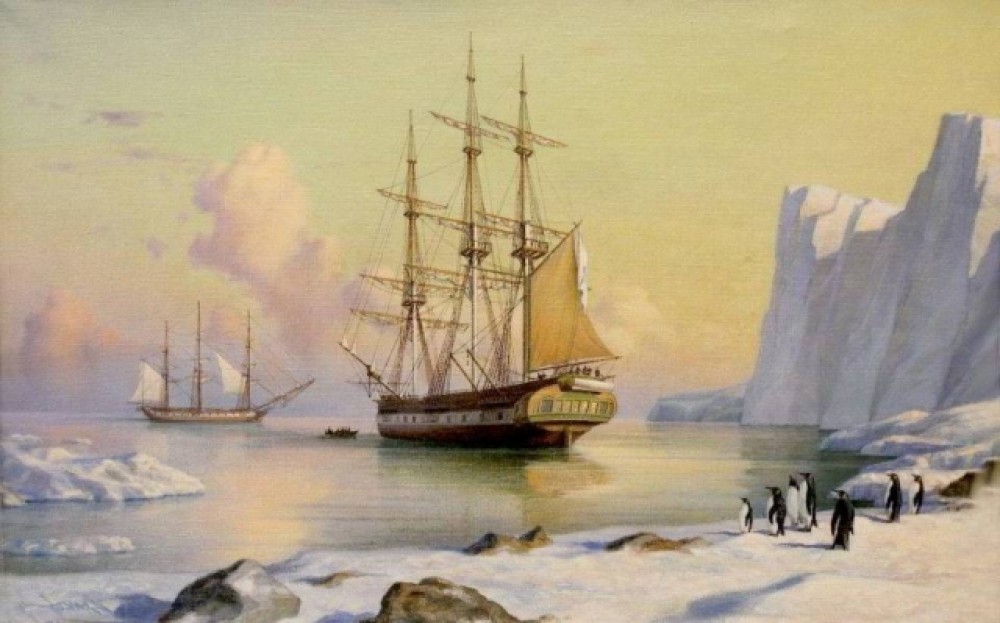

Ровно 200 лет назад, 28 января 1820 года, Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева, в составе которой был ученый Казанского университета Иван Симонов, обнаружила Антарктиду. Тем самым было доказано существование материка на Южном полюсе.

Во время кругосветного путешествия на шлюпах «Восток» и «Мирный» (1819-1821 гг.), которое продолжалось 751 день, было открыто более 30 островов, уточнены обозначения сотен километров береговой линии, нанесены на карты горы и морские акватории, получившие русские названия. Многие научные открытия и наблюдения были зафиксированы благодаря казанскому ученому.

«Иван Симонов провел целый ряд астрономических измерений. Будучи единственным ученым, участвующим в экспедиции, осуществлял также метеорологические, гляциологические, гидрогеологические, магнитные, хронометрические и другие научные наблюдения и исследования, определил множество географических координат открытых островов. В память об этой экспедиции на карту Антарктиды нанесены два мыса Симонова, холмы Симонова и гора Казанская. Собранные в экспедиции зоологические, геологические и этнографические коллекции Новой Зеландии и островов Океании по сей день хранятся в музеях Казанского университета», - сообщил директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Интересно, что уже в феврале 1821 года (в это время корабли еще находились в плавании) журнал «Казанский вестник» напечатал выдержки из подробных писем И.Симонова попечителю Казанского учебного округа М.Магницкому, отправленных из Австралии. Четыре письма сохранились и находятся в отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского КФУ. Там же хранится рукопись записок о путешествии на шлюпах «Восток» и «Мирный» (путевой дневник) Ивана Симонова. Более 30 лет он работал над записками, так и не окончив их. Труды И.М.Симонова о Первой русской антарктической экспедиции были опубликованы только в 1990 году в книге «Два плавания вокруг Антарктиды», вышедшей в издательстве Казанского университета.

После возвращения в Казань, в 1822 году Симонов выступил в Казанском университете с актовой речью «Слово об успехах плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» около света и особенно в Южном Ледовитом море в 1819, 1820 и 1821 годах». В том же году она была издана в Казани отдельной брошюрой, а чуть позже - в Европе на немецком и французском языках. Полный отчет Ф.Беллинсгаузена о путешествии вышел в свет только через 10 лет после завершения экспедиции.

«Когда Иван Михайлович вернулся из экспедиции, то был избран ординарным профессором и деканом физико-математического факультета. Симонов читал общую астрономию и геодезию, теоретическую астрономию, теорию кораблевождения и мореплавательную астрономию, вел наблюдения и учил студентов «употреблению инструментов и таблиц», – рассказывает Ю.Нефедьев. - В это же время он начал добиваться постройки специального здания астрономической обсерватории и оснащения ее лучшими, по тому времени, инструментами. В 1833-1838 годах под его руководством была сооружена и оборудована астрономическая обсерватория Казанского университета – одна из лучших в то время в Европе. Симонов - основатель и магнитной обсерватории университета, директором которой он был назначен в 1844 году. Хочу отметить, что широкую известность принесли Ивану Михайловичу его исследования по земному магнетизму, им был разработан оригинальный метод определения местного времени по измеренным высотам светил, определен ряд географических пунктов в Казанской, Симбирской и Оренбургской губерниях».

Свидетельством признания заслуг казанского астронома служит избрание его членом-корреспондентом Императорской Российской Академии наук, а также почетным членом многих русских и европейских ученых обществ и учреждений.

До 30 апреля 2020 года в Музее Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета будет работать выставка «Первый русский астроном», посвященная 225-летию со дня рождения ученого, ректора Казанского университета И.М.Симонова и 200-летию первой кругосветной экспедиции под руководством Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева. Кроме университетских музеев и библиотеки, свои экспонаты на ней представили Государственный исторический музей (Москва), Государственный русский музей (Санкт-Петербург) и Государственный архив РТ.

922

922