Ежегодно 15 августа отмечается День археолога – праздник специалистов, которые занимаются изучением и поиском вещественных исторических источников. О значимости и тонкостях этой профессии, артефактах, найденных при раскопках, недавно проведенных учеными и студентами Казанского федерального университета, – в нашем материале.

Проректор КФУ, кандидат исторических наук, археолог Ришат Гузейров поздравил сообщество с профессиональным праздником и пожелал исследователям успехов, новых открытий и процветания российской науки.

Круг его научных интересов – золотоордынский город Хаджи-Тархан и его округа. Этой теме он посвятил кандидатскую диссертацию.

С 1986 года проректор считает День археолога, который отмечается ежегодно 15 августа, своим профессиональным праздником, потому что в тот год он приобщился к этой науке и стал членом археологического братства. Именно в 1986 Ришат Гузейров отправился по длинному жизненному пути археологии – школьником присоединился к экспедиции под руководством его учителя Вячеслава Плахова, работавшей рядом с его деревней в Астраханской области. В 1992 году он поступил в Казанский университет, где начал уже глубоко изучать средневековые археологические памятники.

«Археолог – это человек, исследующий цивилизацию людей, которую пытается скрыть земля и поглотить время, – отметил Р. Гузейров. – Профессия археолога является одной из важнейших в исторической науке, потому что позволяет изучить историю человечества и доказать многие факты существования и жизнедеятельности людей в древние времена. Раскопки различных археологических памятников подтверждают сведения, о которых историки только предполагают или выдвигают различные гипотезы, исходя из своих представлений о развитии того или иного сообщества, той или иной культуры. А мы уже своими изысканиями на поверхности планеты проверяем и доказываем факты существования и развития человеческой цивилизации».

Профессия археолога, подчеркнул он, является не только романтичной, но и очень тяжелой.

«Она является уникальной, потому что требует больших интеллектуальных и физических усилий. Вначале в кабинетах нужно изучить большое количество письменных материалов – монографий, архивов, карт, других источников, и вещественных, которые потом перепроверяются в ходе археологических разведок. Далее, необходимо доказать свои предположения проведением полномасштабных раскопок. Тяжелый физический труд постоянно перемежается с изучением того, что выходит из земли, и что было скрыто от человеческих глаз ей веками. Работа археолога осуществляется и в жару, и в холод, под палящим солнцем и холодным весенним или осенним ветром. Но все тяготы и лишения компенсируются находками и археологическими открытиями. Это настоящее счастье открыть для людей то, что было скрыто от нас веками, и позволить нам еще немножко раскрыть тайны нашей человеческой цивилизации», – поделился Ришат Гузейров.

Археология активно развивается в Казанском университете. К слову, с 1 сентября в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ по решению Ученого совета будет воссоздана кафедра археологии и этнологии, что, по мнению проректора, будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров в этой научной сфере.

Профессор кафедры археологии и реставрации наследия ИМОИиВ Леонард Недашковский рассказал, как пришел в эту увлекательную науку:

«Археологией я заинтересовался давно. Впервые в возрасте 13 лет я стал заниматься в археологическом кружке при теперешнем Национальном музее Республики Татарстан, обучался в Малом университете и потом поступил на исторический факультет Казанского университета. Позже окончил аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую диссертации».

Большой интерес к археологии у молодежи. В экспедиции вместе с опытными специалистами отправляются жаждущие открытий студенты.

«Каждого человека привлекает что-то свое: кого-то – экспедиционная романтика, песни у костра, полевой быт, другим интересны находки, материалы, желание узнать, как жили наши далекие предки много столетий, а иногда и тысячелетий назад, – говорит ученый. – У каждого из наших студентов и магистрантов есть своя тема, которой он увлечен. Ребята исследуют то, что интересно им самим – свою родную местность или какую-то другую территорию, ту или иную эпоху, которой они увлекаются. Интерес может быть связан с какими-то важными историческими событиями или повседневной жизнью людей, которая обычно не отражается в сохранившихся письменных источниках – ни в античных, ни в средневековых».

В июле этого года археологической экспедицией ИМОИиВ под руководством Недашковского были проведены раскопки Багаевского селища золотоордынской эпохи в Саратовской области. Исследования в Саратовском Поволжье ведутся экспедицией с 1993 года, раскопки – с 1999 года.

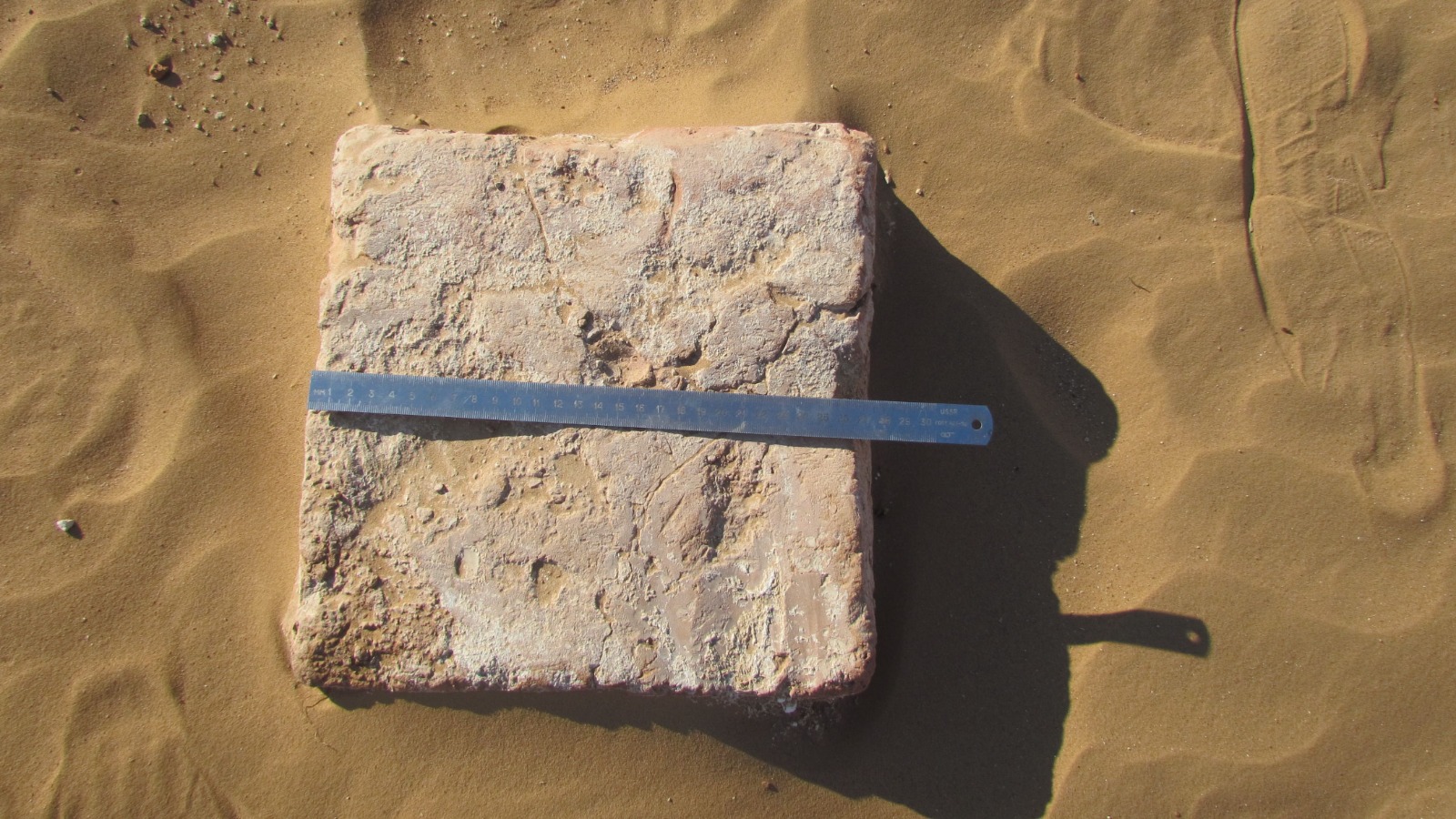

Багаевское селище было обнаружено профессором в 1995 году и исследуется им раскопками более 20 лет. Размеры поселения: 225 метров с севера на юг и 490 метров с запада на восток. Площадь памятника – более 5 гектаров. Селище представляет собой остатки крупного золотоордынского села Нижнего Поволжья – центра Джучидского государства. Багаевское селище является лучше всего изученным нижневолжским золотоордынским сельским археологическим памятником.

«Территория центральных районов Саратовской области уникальна тем, что там расположен единственный в северной части Нижнего Поволжья крупный золотоордынский город Укек, до широты которого по левобережью Волги доходила при ежегодных перекочевках ханская ставка. Багаевское селище, в котором нами ведутся раскопки, является характерным примером аграрного, типичного сельского поселения, которое обеспечивало город продовольствием и ремесленным сырьем, а получало в обмен на это как продукцию городского ремесла, так и импортные товары», – отметил в разговоре с пресс-службой КФУ археолог.

Раскопками текущего года были исследованы культурный слой и два сооружения. Одно из них представляет собой природное понижение, в южной части которого была оборудована полуземлянка, а другое – яма хозяйственная. Массовый материал представлен золотоордынской (в том числе орнаментированной горизонтальными линиями, многорядной и однорядной волной, фестонами, оттисками гребенчатого штампа и палочки), древнерусской (включая украшенную горизонтальными линиями, многорядной и однорядной волной), лепной мордовской керамикой, а также фрагментами амфор Трапезундской империи, фрагментами красноглиняной поливной и кашинной (в том числе с люстровой росписью) посуды.

В числе индивидуальных находок имеются 2 керамических напрясла, одно из них – из стенки сосуда, фишка, костяная накладка на лук, бронзовае пряжка, фрагменты зеркала, листа, 2 муфты ножей, медные венчик котла и ручка сосуда, свинцовый грузик, железные 6 ножей, черешок, 2 иглы, 3 замка, 4 ключа, пряжка, наконечник ремня, 3 кольца, пластина, 10 гвоздей, 3 скобы, 2 пробоя и 8 неопределенных предметов.

Также среди находок – серебряная монета хана Джанибека чеканки Сарая ал-Джедид 1342–1343 гг., медные монеты чеканки Сарая ал-Махруса 1330–1331 гг., Сарая 1330–1331 гг. (7 экземпляров), 1336–1337 гг., Сарая ал-Джедид 1340-х гг. (2 экземпляра), 1351–1352 гг. и 1350-х гг.

Исследования были проведены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 24-28-00024). Раскопки Багаевского селища предполагается продолжить и в следующем году.

При частичной или полной перепечатке материала, а также цитировании необходимо ссылаться на пресс-службу КФУ.

839

839